Der

Mechanismus ist immer der gleiche. Jede Kriegsplanung steht vor dem

Problem, die eigene Bevölkerung von der Notwendigkeit des Angriffs

überzeugen zu müssen. Das ist alles andere als einfach,

und nicht umsonst sagt man, das erste Opfer eines Krieges sei immer

die Wahrheit.

Weil

die wahren Motive in der Regel entweder zu komplex oder zu fadenscheinig

sind, bedienen sich die Kriegstreiber zunächst des Mittels der

Herabwürdigung ihres Gegners. Sie teilen die Welt in Gut und

Schlecht und schaffen sich damit die moralische Legitimation für

Krieg, Mord und Folter. US-Präsident George W. Bush ist ein Meister

dieser Technik: Am 29.01. 2002 prägte er in einer Rede den Begriff

von der "Achse des Bösen", zu welcher er namentlich

Iran, Irak und Nordkorea zählte - "und ihre Verbündeten".

Heute

weiß man, dass der Irak-Krieg mit dieser Rede begann. Die Benennung

des "Bösen" lieferte den Amerikanern die nötige

Begründung für den Angriff. Das Böse muss beseitigt

werden - wer könnte diesem Ansinnen ernsthaft widersprechen wollen?

Wer

sich dieser plumpen Manipulation widersetzt, leistet wirkliche Friedensarbeit.

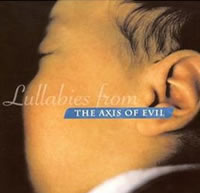

Geradezu subversiv erscheint es also, wenn dieser Tage eine CD veröffentlicht

wird, die den provokanten Titel "Lullabies from the axis of Evil"

- Wiegenlieder von der Achse des Bösen - trägt. Doch genau

die Offenlegung der schlichten Propaganda war auch das Ziel des norwegischen

Musikproduzenten Erik Hillestad, als er sich aufmachte, die

"Achse des Bösen" zu erkunden.

Nicht

auf die Suche nach Bomben oder Terroristen begab er sich, sondern

nach Sängerinnen. Und er wurde fündig: in Syrien, in Palästina,

im Irak, in Afghanistan und im Iran, in Kuba und Nordkorea. Überall

traf er, zum Teil unter abenteuerlichen Umständen, auf Frauen,

die ihm bereitwillig Wiegenlieder in ihrer Sprache vorsangen. Hillestad

nahm die überwiegend a cappella vorgetragenen Lieder auf und

kehrte schließlich nach Norwegen zurück, wo er die Bänder

gemeinsam mit dem Arrangeur und Komponisten Knut Reiersrud

bearbeitete. Reiersrud unterlegte die Stimmen der Frauen mit zurückhaltenden

Arrangements, die den Charakter der Melodien und des Gesangs unterstreichen

sollten.

Warum

ausgerechnet Wiegenlieder? Für Hillestad symbolisieren sie den

Beginn aller Kommunikation und der Beziehung zwischen Menschen: "Zwischen

Mutter und Kind, Vater und Kind". Sie seien Teil einer universellen

Kultur, und sie zeigten über alle Grenzen und Differenzen hinweg

starke Verbindungen. "Sowohl musikalisch als auch inhaltlich

gibt es ästhetische Gemeinsamkeiten", so Hillestad.

"Die Themen sind oft die gleichen, ebenso wie die musikalische

Struktur. Unterschiede in Tonart, Sprache, Metaphorik und Religion

können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Verbindung

zwischen den Kulturen der Erde gibt."